レッドファントムの泳ぐ水槽

金曜夜のお楽しみ、Greenジャーナルvol.31 2025年4月4号のお届けです!

Greenジャーナルは水草、熱帯植物、熱帯魚など僕が個人的に気になったモノやイベント、入荷情報などを整理して記録、告知する備忘録的なWeb連載です

日々情報が溢れて残らない時代に、本連載を通じて記録を残す事を試みています

この場が水草や生き物との出会いや楽しみ、学びが広がる一助になれば幸いです

※主にショップや企業のHP情報やツイートを中心に構成していく予定です

個人のツイートでも特に”紹介したい!”と思ったものについてはお声がけさせて頂くかもしれませんので可能であればご協力お願いしますm(__)m

弊blogでは表紙写真をご提供して頂ける方を随時募集しております!

是非皆様の素敵なお写真でご助力を賜われればと考えております

掲載の体裁上、お借りするお写真は縦長にカットさせて頂くことになると思いますのでその点のみご了承ください

よろしくお願いします

今週末注目のイベント

日本小品盆栽協同組合50周年記念「小品盆栽フェス」(台東区)4月26日、27日開催

小品盆栽と呼ばれる手のひらサイズの小さな鉢で仕立てた盆栽の愛好家とプロ作家の作品の展示会「小品盆栽フェス」が上野グリーンクラブ(台東区)で4月の26日(土)、27日(日)に開催されます

今回は東京都立園芸高校の生徒さんによる苔玉作りのワークショップ(なんと無料)も開かれるそうです!

鉢という限られた領域に世界を表現するのはアクアリウムにも通じるものがあると思います

何か新しいヒントに出会えるかもしれません。是非!

Discovery開店5周年記念セール 4月26日、27日開催

関西のアクアリウム&パルダリウム専門店DISCOVERYさん(豊中市)の開店5周年記念植物販売イベントが4月26日(土)、27日(日)に開催されます

抽選方法の詳細や販売される植物はblogに記載されていますので、参加される方は是非事前に目を通すと良いかもしれません!

HW便や趣味家の増殖株など垂涎の品々が並んでいるのでリストを見るだけでもニコニコしてしまいますね…ご近所の方は是非!

mishima高岡店「植物といきもの即売会vol.5」4月27日開催

北陸地方の熱い熱帯魚店mishima高岡店さん(高岡市)の恒例の植物、生物即売会が4月27日(日)に開催されます!

熱帯植物や両生類爬虫類、エビに昆虫と一度に色々な物が見られてとても楽しそうなイベントだなぁと毎回指を咥えて見ております

お近くの方は是非!

今週の気になる情報

ADA 情報誌アクアジャーナル発行終了

約30年にわたりADAの情報発信を担ってきた情報誌「アクアジャーナル」が次号356号(5月10日発売)にて発行を終了し、今後はWeb媒体での情報発信になるそうです

そういう大事な情報をファンに向けてリリースしないこと、レガシーを大事にしない姿勢(今まで頑張っていたのだとは思いますが)は現代の企業としてどうなんだろうなあと個人的には思います

アクアプランツ2025 No.22最新号発売

MPJの年に1冊の水草専門誌アクアプランツ最新号が4月30日(水)に発売になります(熱帯魚店には25日から入荷)

今回は「クリプトコリネの多様な世界」特集とのことで、TeamBorneoの季子さんによる現地レポートや、クリプトコリネ愛好家陽太さんのコレクションの紹介、高城さんによるサトイモ解説、ラゲナンドラやホマロメナの育成についてなどサトイモ類に関する興味深い記事が並んでいます

また様々な水草レイアウトやダッチレイアウトコンテストの受賞作品も気になりますね

年に一冊のお祭り誌ですので水草がお好きな人は是非

4月開始のオリジナルアニメ「アポカリプスホテル」に水草水槽

4月から始まった新アニメ「アポカリプスホテル」というアニメに水草水槽が登場しています。上のリンクはオープニングですがしっかり水槽が出てきますので確認してみて下さい

日本アニメの歴史の中でここまで水草水槽がしっかり描かれて出番も多い作品は初めてではないでしょうか?

この作品は所謂ポストアポカリプスの世界で人類が地球から去った後もロボット達が人類の帰りを待ちながらホテルを維持経営し続けている…という、忠犬ハチ公というかピクサーのWALL-E的な話なのですが、舞台になっているホテルのエントランスど真ん中に水草水槽が置いてあります

レイアウトはしっかり組まれていて(どことなく東南アジア辺りのレイアウターの息吹を感じます)、ラスボラエスペイが泳いでいたりととても緻密に描かれています。

レイアウトのクレジットがないのが残念ですがどなたが監修したんでしょうねえ…?

今の所お話も面白いので良かったら是非!

沖縄県石垣島の草原で希少植物ラシャキビを約半世紀ぶりに発見

広島大学の調査研究により石垣島で1977年を最後に途絶していたビロードキビの一品種ラシャキビが47年ぶりに再発見されたそうです

ビロードキビは海風の吹き付ける草原に産するイネ科の植物で、八重山諸島ではそういった環境は土地改変や開発されがちで殆ど残っていないそうです

また本種は目立たない小柄な草であるため全島を網羅的に探査する調査の結果再発見に至ったそうです

同様の探査で今後も希少な種が再発見されること、こういった種の発見により自生地が守られる方向に世の中がシフトすることを期待せずにはいられません

新着情報

【入荷情報】

— ベレンBELEM by Kobayashi Konchu (@BELEMkobayashi) April 24, 2025

激レアの胎生メダカ、カラコドン・アウダックス"グアダルーペ・ Aguilera産"がチェコ便で入荷致しました‼️

カラコドン属はラテラリスは極たまに入荷してますが本種の現物を見たことある人は少ないのではないでしょうか?#カラコドン#カラコドンアウダックス#ベレン#BELEM#小林昆虫 pic.twitter.com/8yMhVSxk0U

characodon audax guadalupe aguilera

メキシコのドゥランゴ州に固有の胎生メダカ、カラコドン アウダックスのチェコブリード個体がベレンさんに入荷したそうです

僕は詳しくないのですがカラコドンのうちアウダックス種は絶滅が危惧されており入荷することはかなり珍しいそうです

グアダルーペアギレラはロカリティ名ですかね…?日本には殆ど情報のないお魚ですが、希少なものですしお好きな方はチャレンジしてみてもいいかもしれませんね

コラム

水草、果てしない挑戦の数々

水草の色には理由がある(2)

以前の記事で黄緑色の水草は葉に含気することにより草体内でのガス分配速度を上げているのだ、という話を書いた。

葉の内部が含水してしまえば、いわゆる組織培養でいうところのビトリフィケーションの状態となって、透明感のつよい濃緑色になってしまう。そしてそうなれば、二酸化炭素の草体内の拡散速度は9000分の1になってしまい、もはや光合成が困難になる。

しばしばこの機構が壊れて草体内が含水した変異株を“沈水化”と呼ぶことがある(ポゴステモンやパールグラスなど。野外ではオオカワヂシャなどで見る)が、こうした株はやはり成長速度が遅いし、二酸化炭素が多い水中でないとうまく育たないことが多い。

また、水中で育てられない植物を水に漬けると、やはり透明になってしまうのはこれが原因だ。透明になってしまうから光合成速度の低下を起こして育てない、というのと、草体内から水を追い出す、ないし草体内への気孔を通じた水の進入を防ぐシステムが未発達である(水草においてこのシステムはあまり調べられていないと思うが、陸上植物においては気孔の孔辺細胞に突起を設けることでカバーしている)、ことなどから“溺れている”といえるだろう。

では、それに対して葉が薄く色の濃い水草はどうやっているのだろうか。

アナカリスなどの水草は、非常に薄く、殆ど1~2層の細胞しか持たない葉を持っている。これはしばしば水草の代表例として紹介されているが、さきにも書いたように必ずしもそうとは言えない。重炭酸イオンを使うようになった水草については別の機会に紹介したい。

水中のガスを表面から直接取り込むのには合理的だが、いくつか障壁がある。

まず、植物の葉は通常クチクラに覆われており、これは水を弾くワックスのように機能する(余談だがクチクラはおそろしく化学的に安定であり、適切に保存されれば堆積岩中で数億年残る。化石植物において最も重要な分類形質の一つである。)。

さて、このクチクラは水も空気も通さないので、乾燥から身を守ることと空気を表面から取り込むことはトレードオフの関係にある。ゆえにふつうの植物は乾燥から身を守ることと引き換えに気孔を通じてガスを出入りさせるし、葉面吸収などもかなり効率が落ちてしまう。しかし水中ではクチクラを退化させても、好適な環境ではそこまでの問題は生じない。(物理的・化学的攻撃に脆弱になるが…。たぶん水草が“溶ける”とか、水質に大きく影響を受ける原因はそこにあると思う。)

しかし、含気構造を退化させるということ自体が光の利用効率を下げてしまう。ふつうの含気構造を持つ植物はさしこんだ光が内部で散乱して光利用の補助となるから、葉を単純に薄くすることよりも黄緑色でなくなること自体が光の利用効率を下げることになる。

そのため、それを利用するために、透明感の高い水草は密度の高い茂み…つまるところ、藻場を作る傾向がある。黄緑色の水草も藻場のようになるものがあるが、規模も縦方向の広がりも比べるべくもない。葉の透光性が低く、光の利用効率が高いために深い茂みを作れない。たとえば、だからロタラの下葉は落ちやすい。

こうした水草は水中へのさらなる特化のため、水によく溶け、しばしば水中での存在量が非常に高い重炭酸イオンを使えるものが多いが、そうでもないものがある。

|

| カワゴケ(Fontinalis hypnoides) |

カワゴケがその代表で、湧水の二酸化炭素が常に豊富な環境でのみ生育するため、CO2のみしか利用することができない。葉は極めて薄く軟弱で、水からあげるとまるで剛性をもたないことで他の水生コケ類から区別しやすい。

|

| 透明なシダ類(Crepidmanes sp. Papua New Guinea) |

同様に、水しぶきが常にかかり気孔が基本的にふさがれてしまうような植物・・・たとえばコケシノブ類なども濃い色で透明感の強く極めて薄い、さらには気孔すらない、水草に似た葉を獲得している。これもやはり、薄い葉を使って表面から直接二酸化炭素を取り込んで光合成しているものらしい。余談だが、気孔の役割は気相において、水を吐き出すことにあるかもしれない…極端な例では、ツノゴケの気孔は光合成ではなく胞子を乾かすのが主な役割だし、木本があれだけの高さに育てるのも気孔が水を吐き出すことによる(毛細管現象では樹木を説明できない。)。

こうした薄い葉は構造が単純であるためか、乾燥した環境に細胞内の水分を脱水させ、まるでフリーズドライ食品のように“蘇生”するものが知られている。コケシノブ類は葉が乾いて休眠するものが多くいるが、何と水草にもそういうものをやる種類がある。

たとえば関東は冬にからっ風が吹いて雨が降らないことから夏と冬で地下水位の上下が激しく、カワゴケの生育する湧水は干上がり、カリカリに乾いてしまう。しかし水が入ると驚くべきことに復活する。カワゴケ類の乾燥耐性はクロカワゴケなどにおいて調べられているところであるが、まだ完全に解明されたとはいいがたい。また、応用すればもしかするとカワゴケ類に関しては乾燥保存して「インスタント水草」ができるかもしれない。(カワゴケ類ということでオレゴンリバーモスあたりから実験するのもありかもしれない)

さらにいえば、薄く単純な構造の葉をもつ水草は乾燥に対する前適応であるようですらあり、Chamaegigas intrepidusなど乾燥耐性のある水草はほかにもいる。C. intrepidusはあまりにも極端な例ではあるが、水域が季節的に干上がるのは割とよくあるイベントなので、探してみると他にも乾燥可能な水草が存在する可能性は残っている。

著者プロフィール

|

| 404 |

水草blog「水草オタクの水草がたり.」連載

今まさに失われつつある水草のある景色を求め、日夜フィールドを彷徨い記録している

"いつまでもあると思っていた。

ようやく手が届く、そう思ったとき、もう何もなかった。

空虚と無念と後悔は、記憶と合して憧憬を生む。その先が過去なのか、未来なのかは、もはや朧げで。

ただ私を引き込んでいく。もっと知れと。

ここを翌年訪れた時、もう水草はなかった。しかしいまでも夢に出てくる。"

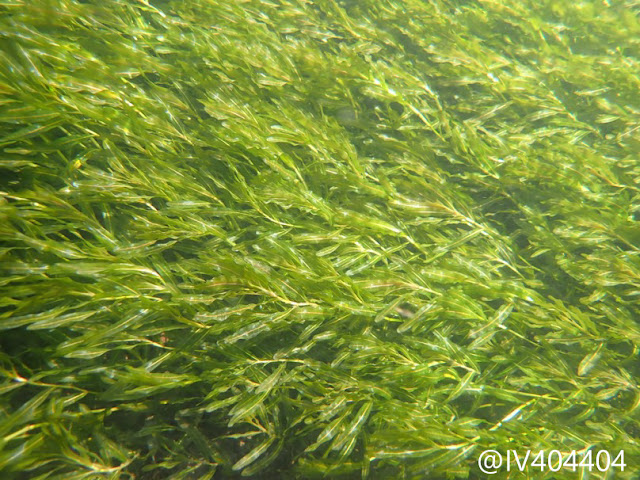

表紙

過去に作った水槽なのですが、最初はレイアウト水槽をやる気満々で組んでみたものの、徐々に南米水草に偏重していって現在は南米水草畑水槽になっています…どうしてこうなった…

改めて見返すとこれはこれで綺麗だったので勿体ないような気もしますね…場所があればねぇ…

アクアジャーナルが次号で発行終了になるそうだ

古のアクアリストには周知のことではあるが、今までも何度かアクアジャーナルの発行が止まったことがある

その際はSUIKEIやDo!Aquaといった発行物があったことを覚えている方もいらっしゃるかもしれない

しかし、今回はどうやら代替誌が発行されるわけでもなく、端的にいうと紙媒体から”撤退する”ということだろう

1994年の1号から始まり、今に至るまで日本のアクア業界をリードしてきたADAが、様々な情報を載せつつ、時に波動に染まったりもしてきた雑誌であり、僕は中学生の頃から夢中でこの雑誌を読み健全な脳を水草色に染めていったものである

天野氏が存命の頃は天野氏の水槽哲学の表現と解説の媒体として、発売前の新製品のセールスとして、そして天野氏の人脈に呼応し、国内外の著名な熱帯魚や水草の研究者達がコラムを寄せた、少なくとも日本では他に類を見ない雑誌であったと思う

皆さんご存知の通り(?)弊blog連載は表紙ロゴもタイトルからも分かるようにアクアジャーナルのパクりである

一応、往時のアクアジャーナルへの個人的な尊敬や、思慕、愛、少し粘着質な気持ちをないまぜにしてパロディとして行っている次第である

とはいえ非才な私には毎週連載できる程のレイアウト製作力も(場所も資金も)、語るほどの水槽哲学も、生物に対する深い知識もないので、主にアクアリウムに関わる新しい情報を紹介する事と、専門を持つ方々のコラムでなんとか読み物としての体裁を作っている状態だ

それでも志としては少年時代に夢中になって読んだアクアジャーナルのような、読むたびに新しい発見があり、知的好奇心を刺激し、楽しめる内容になればと思っている

いつまで踊れるかは分からないけれど、燈火を繋いでいければと思う

しかし、本家なき後のパロディは寄る瀬のない寂寥を感じますね

(green)

0 件のコメント:

コメントを投稿