金曜夜のお楽しみ、Greenジャーナルvol.27 2025年3月4号のお届けです!

Greenジャーナルは水草、熱帯植物、熱帯魚など僕が個人的に気になったモノやイベント、入荷情報などを整理して記録、告知する備忘録的なWeb連載です…が、今回は1号丸々エキノドルスの特集です!!!

日々情報が溢れて残らない時代に、本連載を通じて記録を残す事を試みています

この場が水草や生き物との出会いや楽しみ、学びが広がる一助になれば幸いです

個人のツイートでも特に”紹介したい!”と思ったものについてはお声がけさせて頂くかもしれませんので可能であればご協力お願いしますm(__)m

Ⅰ.名状しがたいエキノドルスの構造について

|

| Ech.ホレマニー'ブラッドレッド'のシュート…?(写真提供:むつをさん) |

今回は誰でも見たことがある、けど誰もどう呼んでいいのかわからない構造について。

エキノドルスについて何かを書くとして、2つのネタしか思いつきませんでした。

というか個人的にエキノドルスの一番面白い点は2点に凝縮される。

もう一つのネタで書こうと思っていたのですが、本当に誰も調べていない名状しがたい構造な上に、ちょうど書き始めたところで「あれはなんだ」という質問メールが大御所からきてしまったので・・・やめておきます。将来的に研究が進んでくれればと思います。

|

| Ech.ホレマニー'座標軸'の水中子株 |

さて、エキノドルスの花茎から子株ができるのを見たことがない水草好きはいないでしょう。

しかし、これを何と言っていいのかわからないのです。日本では「シュート」と呼ばれていますが、「シュート」とは茎とそれにつく葉を植物の単位としてとらえて議論を進める場合に用いられる語です。つまりロゼット状のエキノドルスの場合、極めて短い茎と葉の集合体、つまり株全体が1シュートとなります。たしかに花茎から出た子株1つはシュートと言えなくもないですが、花茎全体をシュートというのはどうも…。

そもそもこの状況について掘り下げた文献が異様に少ないです。これは非常に奇妙ですが、たとえば、カッセルマンはこれをAdventitious plantletと呼んでいます。たしかに異常な場所に出た芽ですから、この呼び名は間違ってはいないでしょう。しかしながら、暫定的な呼び名であるようには思われます。より包括的な視点で見てみるべき現象でしょう。そうすると面白くなってきます(しかし面白いことに、いい参考文献がないのです)。

エキノドルスの子株は花茎の苞の基部から生じており、通例の場合では花が咲き終わると発芽する傾向があります。しかしながら、通常では花茎先端のみ子株を生じる種もあり、そうした場合は花茎を1節ごとに切り取って水面に浮かべておくとやはり、苞の基部から子株が出てくるのを観察できます。さらに先端の子株を切り取ると、次の節の花の付け根から子株が出たりします。不思議です。

さらに、エキノドルス以外にも目を向けてみましょう。花茎から子株が生じるのは幾つかのオモダカ科に限定的ながらみられます。

エキノドルスの異常な点は空中にある花茎からも子株を盛んに吹く種があることです。

他の属でよく花茎から子株を吹くのはそれが水に沈んでしまっているときで、バルデリア、ヘランチウム、ラナリスマ、ルロニウム、ウォーターポピーでみられます。そのうち、ルロニウムとウォーターポピーではもはや花茎が本体のようになっています。オモダカも異常な熱に晒されたりすると狂ってしまい、花茎から子株が出ることが稀にあります。

ラナリスマとヘランチウムの花茎は水に沈めるとその先端からランナーが生じる場合があり、この二種の場合どうやらランナーと花茎は相同で、水中の花茎がランナーになっていると考えられるでしょう。苞の付け根にムカゴがつくマルバオモダカも同様のタイプと考えられます。この種ではムカゴばかりつける花茎と花ばかりつける花茎がありますが、花ばかりつける花茎に突然ムカゴが生じるのは毎年よく見る光景です。アギナシやウリカワに近縁なサジタリアであるシャムアギナシでは葉腋から出る棒状の花茎状の構造に多数の球茎ができ、同じような現象がみられるのは非常に示唆的です。

おそらくオモダカ科のさまざまな属にみられるランナーや球茎はどれも、エキノドルスにみられるような花茎とそこに出た子株が特殊に変形したものであると予想することができます。

単子葉植物において、花序の付け根から子株が生じるのは珍しくない現象であるように思われます。ハタベカンガレイの子株(カヤツリグサ科)、ホシクサの“直撃”(ホシクサ科、これにはProliferating headという名がある)、ノビルのムカゴ(ヒガンバナ科、球芽)、チランジア(パイナップル科)、アガベ(リュウゼツラン科)などにみられます。

これらはアポミクシスと呼ばれることがしばしばありますが、被子植物に通常用いられる狭義のアポミクシスとはまったく別のものです。狭義のアポミクシスは簡単に言えば、植物における処女懐妊のことです。身近な例でいえばセイヨウタンポポなどにみられ、受粉していないのに単為生殖により種子ができます。

それに対して花の代わりに子株ができるタイプはVegetative apomixisまたはPseudoviviparyといいます。これは単に花が子株に置換されている、と考えることができます。花を作る生長点から子株ができてしまった…という単純な見方すらできるかもしれません。しかし、ムカゴが花と同時に形成され、ムカゴが増えれば増えるほど花が減っていくようなものは真に花が子株に置換されているといえるでしょう。身近な例ではノビルがいい例です。しかしながら、エキノドルスやアガベ、チランジアなどの場合明らかに、花が咲いてから子株が生じています。そして花の数と子株の数にトレードオフはないように見えます。これはもはや、子株が花を置換しているとすらいえないのではないか、と思うほどです。

さて、Vegetative apomixisらしき現象は双子葉類でもポツポツ見られます。たとえばウォーターローズは水槽内で開花すると花茎の各節から根が出てきて、そこに小さなウォーターローズが鈴なりになって芽キャベツのようになり、実に愛らしいものです。しかしながら、ここまでみてくるとVegetative apomixisとただの脇芽との区別が怪しくなってきます。

|

| ウォーターローズの花茎(基部に子株と発根が見られる)(写真提供:むつをさん) |

むむ、腋芽か。

ここでエキノドルスの花茎を有茎草に見立ててみよう、という狂気に満ちた試みをしてみようと思います。

ウォーターポピーやルロニウムでは草体の殆どが花茎で花茎が水面を這いまわりながらヒルムシロのように生育しますから、エキノドルスをそう見たててもそこまで狂気の産物とは言えないでしょう(と言い出すこと自体が狂っています、ご注意。)

葉を全部むしって苞葉を葉に見立てると、根茎から多数分岐した茎に花が腋生し、葉腋には腋芽がついた有茎草の出来上がりです。すると先端は頂芽ということになり、それが切り取られるとまた次に先端に近い子株が出てくるのも納得がいきますし、根茎を掘り取って切っておくと子株が出てくるのと、花茎を切って浮かべておくと子株が出てくるのは同じ構造であるということになります。

物事には見方が色々あるので、見慣れたものも不思議に思って観察すると楽しいです。

|

| (写真提供:むつをさん) |

|

| (写真提供:むつをさん) |

著者プロフィール

|

| 404 |

Ⅱ.エキノドルス Pellucid markingsの観察結果

1.はじめに

国内にエキノドルス熱があったのは1990年代~2000年代でしょうか。

私はその当時、熱帯魚や他の水草に目を向けており、恥ずかしながらエキノドルスはアマゾンソード等メジャーなものしか知りませんでした。

その当時を「生きていない」私には、国内におけるエキノドルス史を語ることはできません。

ただ、先人が残した記録を基に、手持ちの株を観察し、特徴を示すことはできます。

少しでもエキノドルスの魅力や面白さを伝えるための一助となればと思い、今回はE.ホレマニー(Echinodorus horemani Rataj)とE.ウルグアイエンシス(Echinodorus uruguayensis)の相違点と言われているPellucid markingsに焦点を当てた観察結果等について述べさせていただきます。

2.ホレマニーとウルグアイエンシスの識別

「ホレマニーとウルグアイエンシスの差って何だろう。」

エキノドルスを育てている方であれば誰もが疑問に持つのではないかと思います。

育成環境により草姿が変わることもあり、私自身、ホレマニーとウルグアイエンシスの識別点を考えた時、明確な特徴を挙げることはできませんでした。

そんな時、4.04様が管理なさっている、はてなブログ「水草オタクの水草がたり.」の「エキノドルス①ホレマニーとは一体何なのか」を拝見し、Pellucid markingsなるものの存在を知りました。

詳しくは上記記事を見ていただきたいのですが、1967年8月11日にブラジル,パラナ州のポンタ・グロッサで採取されたホレマニーについて、チェコの植物学者であるKarel Rataj(以下、ラタイ)博士が「ウルグアイエンシスとは沈水葉の緑色の違いとPellucid markings(葉身の透明な線)の欠如によって区別される」 (9-2参照)旨を発表しており、Pellucid markingsなるものの有無により、ホレマニーとウルグアイエンシスを区別できる可能性があることが分かりました。

3.Pellucid markingsとは

ラタイ氏によるとPellucid markingsとは、葉脈間にある光を透過する部位のことであり、その形状は、線状、点状など種によって異なる上、Pellucid markingsを持つもの、持たないものに分かれるとのことです。

植物学者Lehtonen氏の論文内の画像から、エキノドルスのうちPellucid markingsを持つもの持たないものを引用します。おそらく水上葉と思われますが、左上の葉以外の白く光を透過した部分が、Pellucid markingsです。

|

| Pellucid markingsの有無 (9-⑶参照) |

なお、ラタイ氏はE.オシリス(Echinodorus osiris Rataj)について、「水上葉にも水中葉にも明瞭なPellucid markings(line)が入る」とし、一方でポンタグロッサのホレマニーについて、「ウルグアイエンシスと異なり、水上葉にPellucid markingsがない 」と記述しています。(9-⑵参照)

そこで、オシリスとウルグアイエンシスを観察し、Pellucid markingsがどのような形質であるのか、実際に水上葉及び水中葉を確認したいところですが、手元に水上葉がないことから、両種の水中葉のみ観察しました。

Pellucid markingsと思われる部分に矢印を付けました。

まず、オシリスについては、縦の葉脈間にスポット状の組織が認められ、ウルグアイエンシスについては、縦の葉脈間に斜めに走る組織が認められました。不明瞭ではありますが、これらがPellucid markings(line、spot)であると考えられることから、観察結果を基準に、以下に手持ちのウルグアイエンシスやホレマニーの水上葉及び水中葉のPellucid markingsを観察していきます。

4.Pellucid markingsの観察方法

水上葉と水中葉をそれぞれ展開するウルグアイエンシス、ホレマニー6種のPellucid markingsについて、顕微鏡(×60倍)を用いて観察します。画像の撮影については、スマートフォンのカメラ機能を使用し、固定器具でスマートフォンを固定して行いました。

5-1.観察対象

⑴ ホレマニーグリーン “レッドエッジ”

ア 水中葉

深緑色でブロードリーフ。新芽が赤く縁取られる。

イ 水上葉(左:夏期 右:現在)

葉は深緑色で、丸みのある楕円形に展開。

⑵ AZ1110-9 collected 20/11/2010

Ech.uruguayensis[Type horemanii] from San Pedro

ア 水中葉

深緑色でナローリーフ。葉長30㎝程で大型化しない。

イ 水上葉(左:夏期 右:現在)

葉は黄緑色で、高光量下では楕円形に展開。夏期は赤色の縁取りが見られた。

⑶ AZ1112-9 赤ウルグ羊

ア 水中葉

葉色は黄緑色でストレート、草姿はウルグアイエンシス。

イ 水上葉(現在)

黄緑色で、小さく細長い葉を展開。

⑷ AZ便タイプホレマニー

ア 水中葉

深緑色のホレマニー。-9に似るが葉幅が出る上、葉長も50センチ程になる。

イ 水上葉(夏期)

黄緑色で細い葉を展開。葉に赤色の縁取りなし。

⑸ ホレマニーレッドウルグアイ

ア 水中葉

新芽の葉脈全体に薄い赤が載る。ルーツさんの「ホレマニーグリーンのレッド

タイプ」という説明が頷ける個性的なホレマニー。

イ 水上葉(現在)

レッドエッジと同様に深緑色で丸みのある楕円形。葉が赤く縁取られる。

葉長3センチ程度ながら、シュートを出し始めた。

⑹ ホレマニーオレンジ

ア 水中葉

成長と共に葉色が赤茶色からオリーブカラーに変わるホレマニー。

千葉県にあったワールドフィッシュさん由来の株。

イ 水上葉(左:夏期 右:現在)

葉脈が赤く色づく。現在は低温や低光量の影響で半水上葉と言えるような、薄く

ワインレッドの葉を展開している。

5-2.観察状況

⑴ ホレマニーグリーン "レッドエッジ"

水上葉:Pellucid markings(line)あり

水中葉:不明瞭ながらlineありと思料

⑵ AZ1110-9 collected 20/11/2010

Ech.uruguayensis[Type horemanii] from San Pedro

水上葉:Pellucid markings (line)あり

水中葉:不明瞭ながらlineありと思料

⑶ AZ1112-9 赤ウルグ羊

水上葉:Pellucid markings (line)あり

水中葉:不明瞭ながらlineありと思料

⑷ AZ便タイプホレマニー

水上葉:Pellucid markings (line)あり

水中葉:不明瞭ながらlineありと思料

⑸ ホレマニーレッドウルグアイ

水上葉:Pellucid markings (line)あり

水中葉:不明瞭ながらlineありと思料

⑹ ホレマニーオレンジ

水上葉:Pellucid markings (line)あり

水中葉:不明瞭ながらlineありと思料

6.観察結果等

以上6種の水上葉及び水中葉を観察したところ、全ての水上葉にPellucid markingsが認められた。一方で水中葉のPellucid markingsは非常に見づらく不明瞭であり、「あり」と思料されたものの、有無について断言できる状況ではありませんでした。

余談ですが、ベルリンから輸入されたと言われている、いわゆる'座標軸'については、ポンタグロッサのホレマニーである可能性があると言われています。

仮に同一種であるならば、水上葉、水中葉共にPellucid markingsを欠いているはずであり、観察しない手はないのですが、手元にある’座標軸’は水中葉のみであり、水上葉の観察はできませんでした。

参考までに、’座標軸’の水中葉を観察したところ、非常に不明瞭ながら、Pellucid markingsがあるようにも見えます。

果たしてこれがPellucid markingsと言えるのか?単なる細脈なのか?

7.まとめ

以上、6種の水上葉及び水中葉のPellucid markingsの有無について観察した結果、水中葉のPellucid markingsは非常に不明瞭であり、「あり」と断言できる状況ではなかったものの、水上葉にはPellucid markingsが認められたことから、ラタイ氏の基準に照らし合わせれば、前記6種は全て「ホレマニーに非ず」ということになります。

私見として、ホレマニーとウルグアイエンシスについてPellucid markingsの有無という観点から線引きできるかと言えば、それは違うのではないかと感じています。

そもそも、ポンタグロッサのホレマニーのPellucid markingsについて、自生場所等環境の差により発現しないということはないのか、葉の新芽と古葉など成長ステージにより発現や見え方に差はないのか、当時観察した標本株数は、個体差を排除できるだけの数だったのか、Pellucid markingsが存在するものの、不明瞭なだけだったのではないか等疑問が残ります。

カッセルマン博士がホレマニーをウルグアイエンシスのシノニム(※現在ホレマニーはウルグアイエンシスのシノニムとされており、Echinodorus uruguayensis var. minorという学名が当てられています)と位置付けた根拠や背景はわかりませんが、シノニムと定めた以上、カッセルマンはホレマニーとウルグアイエンシス間のPellucid markingsの有無という形質の差について重要視しなかったのだと思います。

いずれにせよ、Pellucid markingsが存在しないホレマニーが存在するのであれば観察してそれを確かめたいものです。今年は’座標軸’を水上化させ、改めて水上葉、水中葉を観察してみたいと思います。

8.あとがき

近頃、SNS上にエキノドルス関連の投稿が目立つようになり、エキノドルスに興味を持つ方が少しずつ増えてきたように感じます。

60センチ以上の水槽が敬遠され、小型水槽が一般的になった現代。大型化するエキノドルスに陽が当たることはないかもしれないと思っていたので、非常に嬉しいことです。

エキノドルスの葉脈や光沢のある葉の質感、ダイナミックな草姿など、エキノドルスには唯一無二の魅力があります。1株あれば何時間でも眺めていられる水草、それがエキノドルスだと思っています。

過去のようなブームにはならないまでも、エキノドルスを愛でる方が増えるようマイペースながらも情報発信できればと思っています。

蓋を開ければ大した内容ではありませんでしたが、今回の投稿がエキノドルスに興味を持つきっかけの一助になればありがたいです。

9.参考文献

⑴ 4.04.”「エキノドルス①ホレマニーとはいったい何なのか」“. 水草オタクの水草がたり.2022-08-18. https://aquaticplants-detective.hatenablog.com/entry/2022/08/18/111001,(参照2025-03-20)

⑵ Karel Rataj.Alismataceae of Brazil,1978,25p

⑶ Samuli Lehtonen. An integrative approach to species delimitation in Echinodorus (Alismataceae) and the description of two new species,2008

著者プロフィール

Ⅲ.異端にして真なるエキノドルス、Echinodorus berteroiについての所感とその育成について

異端のエキノドルス

皆さんは異端のエキノドルスと聞いてどんな種類を思い浮かべるでしょうか?

水中葉なのにやたらに硬いサターン?

それとも深緑系代表で独特の透明感が魅力のホレマニー?

自分にとっての異端のエキノドルスはベルテロイです。

|

| Echinodorus berteroi(写真提供:ダンプティさん) |

一言でいうならば、それは異端にして真なるEchinodorusといえる存在。

では、エキノドルス・ベルテロイがどんな草なのかについて把握している範囲でご紹介させていただきます。

エキノドルス・ベルテロイ(Echinodorus berteroi)は、新緑系とはまた違う透明感のある黄緑色をした沈水葉が特徴の水草で、古くからセロファンプラントの別名で呼ばれてきました。

原産地は北米から南米大陸の西側でも確認されているようで、分布域は広い種類であるといえます。

エキノドルスの仲間は、その多くが南米大陸に分布しており、北米大陸のメキシコとフロリダ半島より北の地域でベルテロイ以外にはコーディフォリウスなどの広域分布種が数種知られている程度です。

そのため、ベルテロイは北米産エキノドルスの代表種として扱われることが多く見られます。

南米産水草のイメージが強いエキノドルスの仲間では、明確に北米まで産するといえる種類は他に少なく、黄緑色のエキノドルスとしてはかなり透明感の強い葉も独特です。

ラッフルソードことマヨール(Ech.major)も透明感のある葉で実に美しいですが、ベルテロイはさらに上をいく透明感を持っており、セロファンプラントと呼ばれるのも納得の質感を持っています。

どちらかというとオモダカ科の水草というよりは、トチカガミ科のミズオオバコ(Ottelia japonica)のような雰囲気で、その草姿は他のエキノドルスとは一線を画す雰囲気を纏っていると言っても過言ではないかもしれません。

ベルテロイが沈水葉を広げた姿は息を呑むほどの美しさを持っている、と言っても過言ではないと個人的には思っています。

その草姿と分布域だけ見てもエキノドルスの仲間としてはかなり異端な水草だと思っていました。

Aquariusという属が登場するまでは。

現在唯一のEchinodorus

エキノドルスが好きな方であれば周知のことではあるかと思いますが、近年Echinodorus属は大幅に分類が見直されました。

かつてエキノドルスと呼ばれていた草は、そのほとんどが新設されたAquarius属に移され、なんとEchinodorus属に唯一残されたのがこのベルテロイなのです。

つまりエキノドルスとして異端的な要素が多いベルテロイが、現在では真のエキノドルスと呼べる存在になってしまったというわけです。

ゆえに、異端にして真なるエキノドルス。

それがベルテロイ。

育成について

ここまではベルテロイがどんな存在なのかについて簡単に触れてきました。

ここからはその育成について触れます。

現在進行系で育てているわけではなく、また過去の記憶を引き出しながらの話となります。

あくまで一個人の主観的な情報ではありますが、これからベルテロイを入手できた方の参考になれば幸いです。

まず、ベルテロイは一般的な"エキノドルス"のイメージで育成に挑むと失敗する可能性があります。

エキノドルスと聞いて思い浮かべる育成方法は、いわゆるアマゾンソードを代表とする南米産の黄緑色タイプと、ホレマニーやオパクスなどを含む深緑系を思い浮かべる方が多いかと思います。

ですが、ベルテロイはその両方とも違う育成感覚が必要になります。

例えるならば一般的なイメージとしてのエキノドルスの育成ではなく、オテリア(ミズオオバコの仲間)の育成が非常に近いという印象があります。

旧エキノドルスはCO2添加がなくてもそれなりに育てることができる種類が多いですが、ベルテロイは溶存CO2の要求量が高いのか、CO2切れを起こすとすぐに葉が衰退していきます。

具体的にはCO2添加のない環境にしばらく置くと、葉に穴が空いたり薄くなり徐々に枯れていきます。

このあたりの挙動はオテリアに非常に近いものに感じられ、実際にベルテロイを育成していた当時はアフリカンオテリアが同じ水槽に入っていました。

結論から言えば、アフリカンオテリアを上手く育てられる方であれば大きな苦労なく育てられるかと思います。

光合成に充分な明るい光とCO2、そして低床からの肥料分供給ができあがっていれば美しい水中葉を展開してくれます。

水質に関しては、それほどうるさくはありません。

当時の水槽ではpH/KHマイナスも使わず、関東における平均的な水質の水道水をカーボンフィルターに通して水槽に入れていましたが、それで充分に育っていました。

ただ、極端な高硬度では水中の遊離炭酸が減るため、良くない影響が現れる可能性はあります。

水道水の総硬度が高くベルテロイの成長が鈍るようであれば、一般的な水草が好む適度にKHがある程度の水質に調整することをオススメします。

環境が適合し状態良く育てば、オテリアの質感を持ったウルグアイエンシスに近い形状の細長い水中葉をどんどん出してくれるようになります。

そしてウルグアイエンシスに近い形状、というのは単純に形だけではなく、サイズ感もほぼ同等です。

水中葉の長さは軽く45cmを超えます。

60×45cm水槽の右サイドに植えた株の葉先が、水槽の左端に届くくらいの長さにはなります。

大きく育てば株の根元も葉柄だけで人の拳大よりやや小さいくらいの太さにもなるので、育成にあたっては最低限高さ45cm以上ある水槽が望ましいかと思います。

ベルテロイ独特の美しい草姿を存分に楽しむには90cm水槽ハイタイプ(高さ60cm)が用意できれば理想的です。

水上化について

ベルテロイの水上化に関しては情報が不足気味で、確実にそのスイッチといえる条件は見いだせていません。

水中葉が水面に届いてすぐに水上化しはじめるわけではなく、葉が水面を覆うほどになっても水上葉をまったく出さないこともあります。

我が家でベルテロイが水上化する傾向がよく見られたのは、夏場になり水温が上昇してきた時期だったと記憶しています。

これは今考えると、水温の変化による溶存酸素量などの条件がスイッチになっていた可能性もあるのかもしれません。

一方で海外のデータベースでは「日照時間が長くなる(12時間以上)と水上化しやすくなる」という情報も見られます。

もし日照時間がスイッチになっているのであれば、乾季と雨季の変化というよりは「水位が低下する夏季のある環境」へ適応した形質なのかもしれません。

ベルテロイの水上化の過程は非常に興味深く、旧エキノの面々にはあまり見られない水中葉と水上葉の中間のような形態を経ます。

個人的に旧Echinodorus属のなかでベルテロイが異端な存在に感じられた理由のひとつが、この中間形態の存在です。

中間形態はウルグアイエンシスやマヨールのような細長い水中葉ではなく、葉柄と葉幅の差が顕著なスプーン形…というよりはハート形に近い葉をしています。

この形態になると浮葉を出し始める可能性が高くなり、やがて水面を突き抜けた抽水形となった葉を展開するようになります。

現地の自生画像を見ると、完全に水上化した姿では地面が湿った程度の湿地でも平気なようで、なかには地表がカラカラに乾燥していても平然としている姿のものもあり驚かされます。

オテリアのような水中への依存度が高いような姿を持ち、水槽内ではある程度の気難しさを感じさせる一方で、スムーズに水上化へ移行できればかなり強健なのかもしれません。

この幅広い形態の変化を見ると、ベルテロイが南北アメリカ大陸に広く分布を拡大できたことに頷けてしまいます。

近年ではめっきり販売されている姿を見かけなくなってしまったベルテロイですが、ロストさせずに維持し続けるには水上化させることが望ましいのかもしれません。

自分自身で確かめてみたいところではありますが、運良くベルテロイを入手できた方は増殖を視野にいれるのであれば、一度水上化させてみることも選択肢のひとつとして考えてみてもよいかと思います。

おわりに

さて、ベルテロイについてかなり勢いに任せるまま書き連ねましたが、読んでくれた方が少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

自分がベルテロイを育てていた当時は深緑系エキノブームも後期といったあたりでしたが、その時点でベルテロイは古くから知られていたクラシカルでマイナーなエキノドルスといった立ち位置だったかと記憶しています。

当時のエキノドルスのカテゴリーとしても相当変な位置にいた草という認識ですが、ベルテロイの話をしたときに「きれいだし、おもしろくて良い草だよね」と言ってくれる人が非常に少なかったことに内心不満を持っていた憶えがあります。

そんな経験もあったことから、今ベルテロイの話を出して何名かの方から良い反応を頂ける状況になったのは本当に嬉しい限りです。

今回greenさんにご指名いただけたのも光栄の極みです。

ありがとうございます。

ベルテロイについてもっと造詣が深い方は必ず何処かにいるはずなので、自分ごときがベラベラと語るのは烏滸がましいような気持ちも正直なところあります。

それでも自分の好きな草について語れるというのは本当に嬉しいものですね。

ただただ言いたいのは、ベルテロイはきれいで、おもしろくて、とても良い草ですということ。

願わくば再度この手に迎えることができるのであれば、今度こそロストさせずに維持し続けたい…自分にとってはそんな水草のひとつなのです。

|

| 唯一無二の優美で繊細な草姿(写真提供:ダンプティさん) |

著者プロフィール

Ⅳ.2022年~23年入荷のスリランカ便エキノドルスの屋外育成とその感想

2022年・2023年に国内入荷したスリランカ便からいくつかピックアップしたものをご紹介します。屋外で大きく育ててみたかったので、ほぼほぼ水上育成したものをご紹介です。

2022年入荷

|

| Ech.'レッドアロー' |

|

| Ech.デクンベンス |

最近だとアクアフルールから定期的に来ていますが、当時の入荷頻度は今よりは少なかったのでスリランカ便のものを入手。

1ポットに2株入っていて、しばらく育てると葉の形状・葉脈の入り具合に違いが出てきました。

幼株、水中だとデクンベンスの姿形でその範疇に収まるのですが、水上は全くの別種に見えます。

個人的に「細い方」と「太い方」で区別しています。

|

| Ech.デクンベンス(細い方) |

こちらは写真などで見るEch.デクンベンスらしい雰囲気。葉が上方向に反り立つように展開しています。

|

| Ech.デクンベンス(太い方) |

|

| Ech.コーディフォリウス’マーブルクィーン’ |

2023年入荷

|

| Ech.'ハービッヒ マーブル' |

|

| 株の成長に伴い斑が入り出す |

|

|

| 赤斑と白斑が交じる特徴的な表現 |

|

| 上:E.'マーブルクィーン'、下:E.'ハービッヒマーブル' |

22年のマーブルクィーンと、23年のハービッヒマーブルは一見よく似た種ですが、マーブルクィーンは大きな葉でも安定して斑が入る一方で、ハービッヒマーブルは褐色の葉模様と斑の混じり具合が多くなるほど奇形の葉になる傾向があります。

|

| Ech.'ディープパープル' |

|

| 屋外に出して、徐々に慣らし中 |

|

| 屋外で大きく育った様子 |

|

| Ech.スバラトゥス |

|

| 室内育成の様子 |

|

| 外に慣らし中 |

|

| 屋外に出して数ヶ月 |

|

| 巨大化してワイルドな雰囲気に |

著者プロフィール

Ⅴ.2008年南米旅行記 魚とエキノと怪人達との思い出

|

| グランデ・オガワ氏は女の子を見ればすぐにちょっかいを出す。もはや完全にブラジレイロ。 |

|

|

|

|

| 釣りは一朝一夕では成果は出ませんね… |

|

| 川岸で育っていた野生のスイカをゲットして食べたりなんてのも、現地ならでは。 |

|

| スンガロの成果が出ないままブラジルへ越境。国境でブーン。 |

|

| 立派な株は、もはやほうれん草……! |

|

| ドラード!アマゾンのドラード! |

著者プロフィール

|

| CaProjeto |

特集:私の好きなエキノドルス

今回は皆さんのお気に入りのエキノドルスについてお写真と一口コメントを頂戴しました!

あえて種類や系統ごとに整理したりせず、原稿を頂戴した順番で記事を並べて混沌を楽しんで頂く趣向にしております

懐深いエキノドルスの楽しみ方や魅力、それを育てる人それぞれの価値観の多様さを感じていただければと思います!

Nr.1 お餅さん:Echinodorus“Parviflorus”

Nr.2 アジさん:Echinodorus uruguayensis?

|

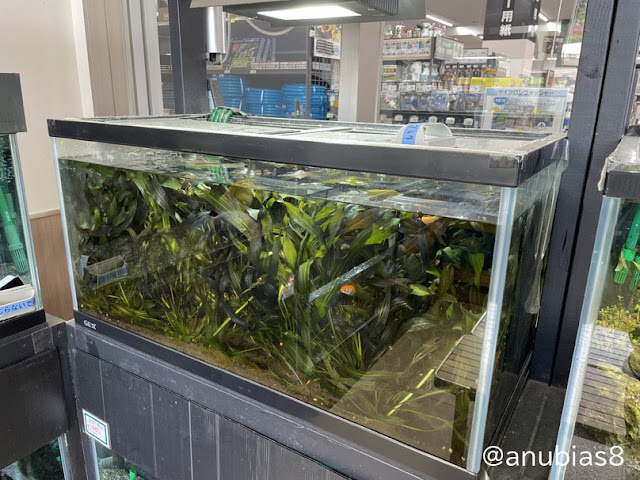

当店でオープン当初から維持しているウルグアイエンシスです

ウルグアイエンシスとして入荷しておりますが、東南アジアのファームから来るウルグアイエンシスとは入荷当初から少し違う気がしており、通常のものよりホレマニー寄りな気がします。

入荷直後は水上葉で少し葉っぱが青黒かったのを覚えております。おそらく台湾便で入荷した物だったと思います。

(葉色が少し濃く、いつもお客様からAZUL Aquariumさんのモンテカルロと間違われます(笑)

Nr.3 monoさん:Echinodorus uruguayensis 'Classic Broad'

思い入れのあるエキノといえばウルグアイエンシスですかね。

Amazonの情景に思いを馳せてRootsさんから購入したウルグアイエンシス・クラッシックブロードをメインにエキノ中心に作成した作品です。

前景にテネルス、中景にアングスチフォリア、後景にウルグアイエンシスをメインにしています。クラッシックブロードは少しウエーブのかかった葉が特徴で、独特の雰囲気を醸し出してくれます。

ウルグアイエンシスは葉幅が細めで大きく育った姿体でも圧迫感を感じさせず、レイアウトに使いやすい種類だと思います。

Nr.4 餅さん:Echinodorus tenellus、Echinodorus angustifolius

私の思い入れのあるエキノドルスは現ヘランチウムのテネルムとアングティフォリウスです。

理由は私の好きな水景を演出するのに使い勝手が良いからです。

砂礫底床で川底の様な水景を演出するのにこの2種は雑草然とした草姿と、栽培許容範囲の広さが非常に使い勝手がよろしいのです。

炭酸ガスを添加せずとも栽培出来るので底床と石の繋ぎに使ったり低い茂みを作ったりと大変重宝しました。

この2種を見るたびに、また #川底感 なレイアウトもやりたいなぁと思います。

精神が落ち込んでいた時にこの水槽を見た魚譜画家の長嶋さんが褒めてくださって、すごく気持ちが救われた思い出があります

Nr.5 660KBさん:Echinodorus 'Junglester No.1'

|

ジャングルスターNo.1はワイルドさを残した改良品種

入荷当時は探してもなかなか見つからなかった記憶があります

新芽の鮮烈な赤さがとにかく印象的です

Nr.6 むつをさん:Echinodorus sp.

赤い葉脈が特徴的な長楕円形のエキノドルス(種類不明)

Co2添加下では鮮やかな赤色の新葉を展開し、株の外側に向かうにつれて赤褐色のかすれ模様からやや淡い緑色に変化します。自身で保持する種の中では一番見応えがあり好きなエキノドルスです。

同定は未だにできていませんが、圧倒的な美女を見かけた時に「名前だけでも知りたい」という気持ちを抱く感じに似ているのかもしれません

Nr.7 ◆オニヌマ鍵蝦◆さん:Echinodorus 'Green Chameleon'

東南ポットで比較的安価に入ってくるエキノドルスながら、明るいグリーンの細葉と赤く染まる葉脈がなんとも美しい品種……条件によってはレッドエッジも入ります。

…なのですが、育成が個人的に苦手で水上葉みたいな葉を出し続けています。

色味もくすんでしまって力不足を呪う限り。可愛いサイズで収まってくれているのでこれはこれで好きですが。

Nr.8 大野さん:Echinodorus ’Ozelot Green’

中学生の頃に東京のショップを訪れた際に展示水槽に植栽されていたE.オゼロットグリーン

それはもう、見たことないぐらいの特大株で今でも忘れられない衝撃を受けた…種類としてはメジャーどころだが、なんだかんだであの株を見てからずっとお気に入りの品種です

※オゼロットグリーンは大野さんがお勤めのリミックスみなと店さん(愛知県名古屋市)でも展示、販売中ということです!

リミックス各店舗の中でもみなと店さんは言わずと知れた中京地方の水草の中心地です!行かねば!!(green)

Nr.9 豊津商店さん:Echinodorus horemanii 'ダークグリーン'

ホレマニー・ダークグリーンの推しポイント

私自身好きなエキノドルスには限りなく、入手して育成したものは大体愛着があるのですが、やはり一番というとホレマニー・ダークグリーンになります。

ダークグリーンというロカリティや採集年がついていない名前からお分かりの通り、かなり昔(最近の採集者者が誰とか、タグがどうしたとか、〇〇便だとか、そいうコトのない時代)に日本に入って来たものになります。

この辺の事情は若輩の私よりもRootsやAQUA CENOTEなどのショップの店長様に聞かれた方がより詳しく分かりますので、お勧めします。

私とこのエキノの出会いは15年前になります。当時中学生だった私は近所の熱帯魚店に足繁く通っていました。そのショップはFeedOn(blogが残っておりとんでもなく面白い、昔のアクア業界を知りたければここを掘ると良い、メタハラで弁当を温めるという古の知恵が手に入る)といい、黒田氏(アクアリウムバスの仕掛け人、新中野の店舗は無くなったが関東各地のホームセンターに現在出店)が経営しておりました。

この店はドン・キホーテのようなお店で、兎に角商品が山積みで歩道ギリギリまで商品が陳列されており、頭上の衣装ケースやガラスケージにクリプトやアヌビアスなどの鉢がギュウギュウに入れられていました。さらに、謎の御香が焚かれており家に帰ると寄り道したことが親にバレる、そんなお店でした。

話が脱線しましたが、正にフィードオンの中心に置かれた1200×1200×450の水槽(今にして思うととんでもない水槽で、店の中に湿地があるが如きで、天井から吊るされたメタハラの色々な光に照らされて、多重多様な水草とプリアペラ・インターメディアが群泳する様子は言葉にならない)に鎮座、いやたなびいていたのです!正直最初はなんの水草か分からず、やたらと黒い塊が入っているなという印象しかありませんでした。

エキノだと認識してふと店長に値段を尋ねたのですが(今も一部そうですが、販売しているすべての水草に値札がついている店は少ない。勇気と知識と厚い財布がないと恥をかいて、買い物すらできないのが水草屋なのだ)「49,800円。」との一言。(今では考えられない金額かもしれないが、正直この当時は値頃感があった。もはや水商売の値段だが、アクアショップもまた"水商売"なのであった)ということで、ダークグリーンは高嶺の花(こんな時代でも最安値500円から売られてしたカメルーン便やギニア便のアヌビアスは、昔も今もちょっと不遇)で見ることしかできなかったのです。

しかしながら、高校時代にセールがあり、29,800円(確か、この金額であっているはず、ずいぶん安くなった印象がある、所詮相対取引、納得感が重要)に値下がりしなんとか入手することが出来ました。

購入に際しもちろん水槽から抜いてもらうのですが、店長の一言「カッコいいすよね。(この一言に全てが詰まっている、美しいや浪漫があるなどの意味を凝縮させている、投げやりな言い方だったが私にはそう聞こえた)」。

以来、私の手元にある……と、言えたら良かったが残念ながらこの株はロストしてしまいました。理由を説明します。

ご存知のようにエキノドルスは寒さに強いので、アクアリウムに行き詰まると野外に置いてある90cm水槽(今や10年の時を経てヒキガエルが例年産卵しに来るようになり、立派なビオトープになった)にとりあえず放り込むということをしていました。

1度目は大学入試の際に約2年間。この間は問題ありませんでした。大学時代も終わり、就職すると関西に行くことになり(水草の聖地たるRootsやナチュラに頻繁に行きたいがための転勤希望が通ったため)、足掛け5年野外で放置してしまいました。コレが良くなかった。

同様に水槽に入れていたウルグアイエンシスレッドとグイアネンシスとの生存競争に負け、いつのまにか無くなっていたのです。なんと残念、やはりホレマニーよりウルグアイエンシスの方が強健です。

その後、ダークグリーンに関してはRootsやAQUA FORTUNEで再び買って、ひたすら巨大化させています。

ところで、フィードオンの足立鹿浜店のロイヤルホームセンターの入り口にはダークグリーン単植の水槽があり、金魚が泳いでいます。バイトの人に聞いたら非売ですと言われたような……いや売ってくれよ!

|

| feedon足立鹿浜店の非売?ダークグリーン。 |

|

| GEXの90cm水槽、照明はADAのメタハラ、フィルターはエーハイム、水草はエキノドルス・ホレマニーダークグリーン、泳がす魚は金魚。見れば見るほどカオス。中野にあった頃のFeedOnを凝縮したような水槽 |

長らく私の駄文に付き合って頂きありがとうございます。最後に、まだ書いていなかったホレマニー・ダークグリーンの推しポイントについて話したいと思います。

「カッコいいっすよね。」

豊津商店

Nr.10 melさん:Echinodorus 'Hadi Red Pearl variegata'

|

| Ech.'ハディ レッドパール’斑入り |

水草好き、斑入り好きなら外せないエキノドルスの改良品種。

2016年に初入荷したもののそれから長い間入荷が途絶えていましたが、2024年にようやく再入荷しました。

水上葉の鮮やかな斑は水中では薄れてしまいますが、元のハディレッドパール自身の色彩に斑由来の模様が乗ることで非常に美しい品種になっています。

このような品種が増えることで、これまで原種や採取物を中心に楽しまれてきたマニア向けとも言える水草栽培が、より多くの人に広く愛される植物へと発展するきっかけになることを願っています。

Nr.11 XIN(シン)さん:Echinodorus sp.'リアルレッド'、Echinodorus 'ホレマニーオレンジ'、Echinodorus portoalegrensis

|

| Ech.sp.'リアルレッド' |

関西の老舗熱帯魚店に残っていた最後のエキノドルス。

細身の草姿に臙脂に色ずく新芽が妖しい魔力を放つ。

出自の不確かさも相まって、神秘的な印象を受ける。

元々はワイルドエキノとして入荷し、展示水槽に25年以上鎮座していたという。

馴染みの客に売ってくれと言われ、引き抜こうとしたところ低床内に地下茎を発見、増殖に至ったとのこと。

当のご本人がなかなか来店されないとのことで、いくつかある中で一番大きな子株を譲っていただけた

|

| Ech.’ホレマニー オレンジ’ |

かつて千葉にあった名店、ワールドフィッシュの名を今に伝えるエキノドルス。

曰く、閉店する折に笹塚の名店の店主が買い取り、以前ワールドフィッシュに勤めていた綾瀬の名店の店主へと増殖株が贈られたのだとか。

整った草姿と、その名にふさわしい柔らかで、それでいて鮮烈な新芽の色合いは唯一無二。

この株は不注意により生長点をダメにしてしまった結果、根本から芽吹いた子株に再生への希望を繋いでいる。

|

| Ech.ポルトアレグレンシス |

Nr.12 ツネオカ(元Yazawa)さん:Echinodorus'serbus’、Echinodorus'Hadi Red Pearl’、Echinodorus opacus ’サンタマリア’(入荷年不明)、Echinodorus’Aquatica’、Echinodorus ’Aquatica’(Tropica)

|

| Ech.'セルブス' |

|

| Ech.’ハディ レッドパール’ |

|

| Ech.オパクス 'サンタマリア’(入荷年不明) |

|

| Ech.’アクアティカ’ |

昨年あたりにポツポツ入荷していた気がするがプッツリ入荷が途絶えてしまった。片親がホレマニーグリーンらしいがあまり深緑系感は無い。

|

| Ech.'アクアティカ'toropica |

|

| Ech."フォックステール" |

Ech.オシリスといえば本来はメロンソードを指すはずなのだが、どう見てもこの株はメロンソードには見えない。

|

Ech.ハディ レッドパール(斑入り) 在りし日の姿 |

|

| 現在 Ech.ジャングルスター No.1の森 |

|

| Ech.ウルグアイエンシス レッド |

|

| Ech.ホレマニー’ヴィルデ’(入手時名称) |

細長い葉の透明感が大好きな種類です

|

| Ech.'ルビン' |

|

| Ech.'ウルグアイエンシス バリエガータ' |

|

| Ech.オパクス "ヴェルデ産" |

Nr.20 megid arkさん:Echinodorus horemanii'座標軸'

|

| 屋外で栽培した物 |

Nr.21 滝川さん:Echinodorus 'Harbich marble'

エキノドルスの新しい楽しみ方の一つとして色々コツなど伺ってみたいですね!(green)

|

| Ech.sp.'ゼフィランサス' |

|

| Ech.ホレマニー "ダークグリーン" |

|

| Ech.'イエローサン' |

私はどうもポップでキュートな感じの水草が好きみたいで、カッコイイ!じゃなくてポップでキュートなエキノドルスってあるのかしら……と漠然と考えていた時に、インターネットで聞き慣れない名前のエキノドルスを見つけました。

|

| にゃんこもビックリの元気さ |

|

| 90cm水槽に浮かぶうちわ… |

|

| Ech.sp. ’テレスピレス’ |

今となっては幻の存在となりつつある細葉系エキノドルス。

|

| Ech.ホレマニー"オレンジ" |

|

| 複雑な色彩表現を持ち、上見が美しい |

|

| Ech.’スパイダーネット’ |

|

| Ech.ホレマニー(H.B.D) |

|

| 謎の小型黄緑エキノ |

特集:エキノドルスの改良品種系統図を作ろう!

0 件のコメント:

コメントを投稿